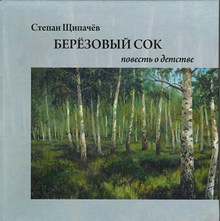

В августе 1995-го наш музей отпраздновал первый год своего присутствия на литературной карте России. Музей в то время делал свои первые шаги, осваивая литературное пространство Урала. В гостиной проходят первые литературные уроки для школьников, авторские программы городских поэтов для любителей поэзии. 10 декабря 1995 года музей поэта Степана Щипачёва впервые посетил Леонид Петрович Быков, профессор, доктор филологических наук УрФУ. В тот день в музее состоялся поэтический вечер. «В литературном мире принято не пропускать круглые даты и классиков, и современников. А вот юбилеи книг отмечаются куда реже. В Литературном музее Степана Щипачёва, что находится в родных местах поэта – городе Богдановиче, состоялся вечер, посвящённый 50-летию выхода самой известной его книги «Строки любви». Об этом событии Леонид Петрович сообщил в журнале «Урал» №2, 1996 г. С этого дня начались постоянные встречи с поэтами и писателями Екатеринбурга: с Леонидом Петровичем в музее впервые выступил поэт и замечательный фотомастер Вадим Осипов, бард Лев Зонов, приезжал Арсен Титов, Владимир Блинов … Лекции профессора Леонида Быкова о русских поэтах собирали школьных учителей, старшеклассников, городских поэтов и художников. Его литературоведческие исследования «Русская литература ХХ века: проблемы и имена» в те годы стали настольной книгой преподавателей русского языка и литературы. В музее проходила презентация и его книги «От автора…». Леонид Петрович – участник всех знаковых событий литературной жизни городского округа Богданович. Его постоянное присутствие в жизни музея бесценно: к нему можно всегда обратиться с любым вопросом, он всегда даст добрый совет.

Предлагаем вашему вниманию часть интервью Ирины Клепиковой («Областная газета» за12 июля 2012г) с профессором УрФУ Леонидом Быковым «О книгах, языке, студентах и футболе»:

—Мне страшно повезло. В моё время (а это оттепель и сразу после неё) литература, и поэзия в частности, имели режим наибольшего благоприятствования. В нашем классе человек 10–15 читали журнал «Юность». Было неловко не знать чего-то из её публикаций! А когда директор нашей школы опубликовался в «Новом мире», в журнале Твардовского — для меня это было таким событием! Математик, «сухарь» — и вдруг документальная проза о своём военном детстве. Как он вырос в моих глазах!

—Не благодаря ли ему в школе появился поэт Степан Щипачёв, который, насколько я знаю, чуть ли не благословил вас в литературу?

—Щипачёв же — из деревни Щипачи Богдановичского района. Когда бывал на Урале, посещал многие места. В том числе и мой родной Сухой Лог. Мы, подростки, воочию увидели человека, который крайне много сделал для отечественной литературы. Знаменитые строки «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне...» немного назидательны, но тогда они звучали как откровение. Открылась некая «форточка»: оказалось, о достаточно интимных вещах можно говорить тактично и не ханжески... Так вот, на встрече в школе Степан Петрович пробежал две-три странички моих стихов и произнёс фразу, которую я часто теперь и сам использую: «В ваши годы я писал хуже». Благородно. С годами я ещё больше оценил это. Помните, кстати, историю с Мандельштамом? Его мать показала стихи сына Сергею Маковскому, редактору «Аполлона». Маковскому стихи страшно не понравились. Он уже хотел сказать юному поэту: «Да бросьте это занятие!». Но вдруг, по его собственному признанию, встретился глазами с подростком, понял, что тот ждёт оценки как приговора на всю жизнь, и сказал: «Вы талантливы!». В Богдановиче обожают именитого критика, остроумного, благородного и интеллигентного. Ждём новых встреч с Вами, дорогой Леонид Петрович!

Антонина Хлыстикова, научный сотрудник