25 марта исполняется 110 лет со дня рождения Ирины Ильиничны Эренбург (псевдоним — Ирина Эрбург). Родилась во Франции в 1911 году. Российская переводчица французской прозы. В 1933 окончила Университет Сорбонны в Париже. Член Союза писателей СССР (1965) и Союза писателей России.

Единственная дочь знаменитого писателя, публициста, переводчика, общественного деятеля Ильи Эренбурга.

Дебютная книга — «Записки французской школьницы», 1935г.

Муж Ирины Ильиничны, журналист Борис Матвеевич Лапин погиб в начале Великой Отечественной войны.

Её приёмная дочь Фаня Палеева. Настоящее имя Фейга Фишман, родилась в 1930 году. Врач - нефролог. Живёт в Израиле. Дочь Фани Палеевой - Ирина Викторовна Щипачёва родилась в 1956 году от брака с сыном Степана Щипачёва, Виктором Щипачёвым. Живёт в Москве. Художник-керамист.

Ирина Ильинична Эренбург умерла17 июня 1997 года, похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с отцом.

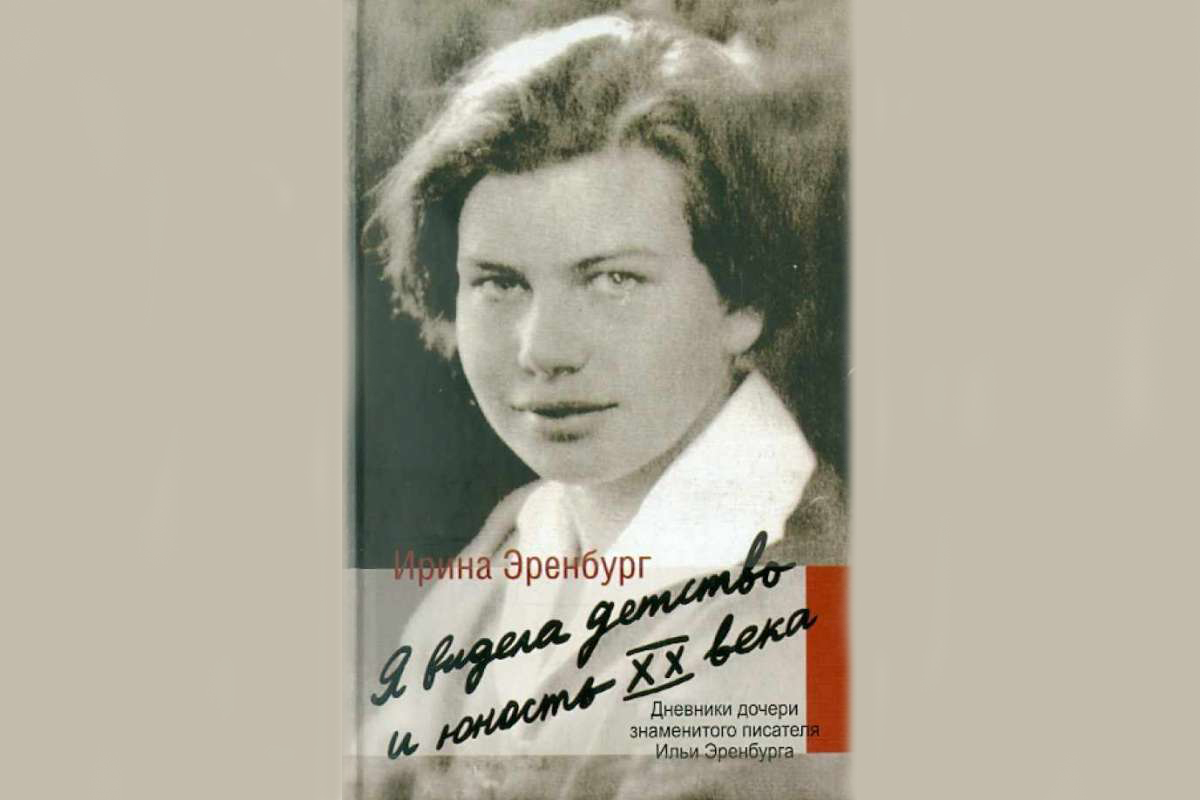

В 2011 году в издательстве «Астрель» вышла мемуарная книга Ирины Эренбург «Я видела детство и юность ХХ века».

Антонина Хлыстикова