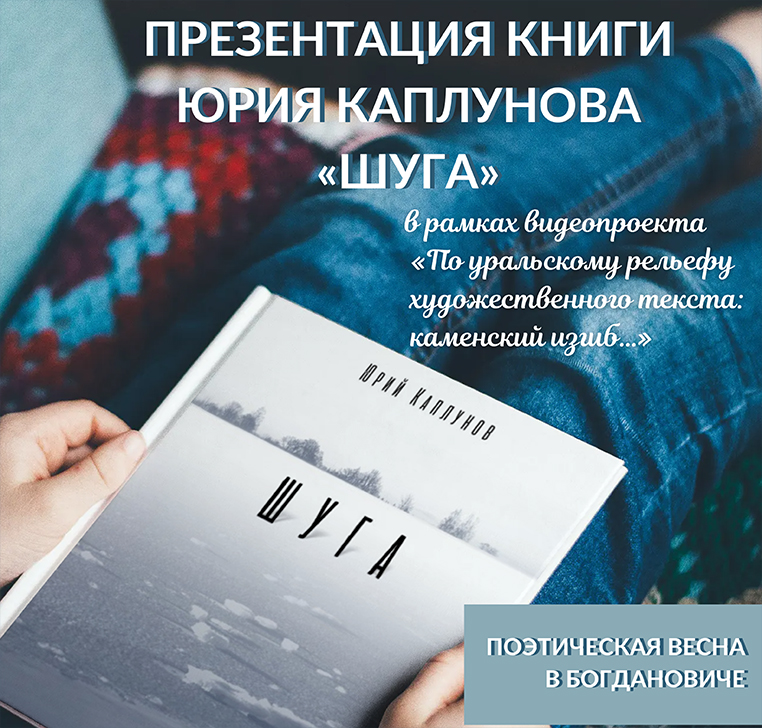

8 апреля Литературный музей Степана Щипачева встречает гостей из Каменска-Уральского. Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках видеопроекта «По уральскому рельефу художественного текста: каменский изгиб…» презентуют новую книгу поэта Юрия Каплунова «Шуга».

В начале двухтысячных за Каменском-Уральским закрепилось звание «поэтической аномалии» – по количеству ярких и самобытных поэтов «на душу населения» город превосходил многие областные центры. Известный критик Леонид Быков, анализируя положение литературных дел на Урале, поставил каменскую поэтическую школу на четвёртое место в регионе после Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Сегодня в городском литературном объединении числятся 12 членов Союза писателей России. Местные авторы известны далеко за пределами родного города – например, получившая всероссийское признание Вера Кузьмина, которую в СМИ называют «самородок из Каменска-Уральского».

Проект «По уральскому рельефу художественного текста: каменский изгиб…» – это серия авторских видеороликов главного библиотекаря Пушкинки Елены Артес, посвященных творчеству Нины Буйносовой, Веры Кузьминой, Михаила Минина, Наталии Санниковой, Юрия Томилова и других поэтов. Проект был отмечен на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме и вошел в общероссийский образовательный атлас «Сто проектов про чтение. Практики и актуальные инициативы».

Очередная серия проекта посвящена известному поэту, председателю Каменск-Уральского городского литобъединения Юрию Каплунову. В марте у Юрия Михайловича вышла новая книга «Шуга», в которую включены стихотворения разных лет – не только проверенная временем каплуновская классика, но и некоторые малоизвестные и ранее не публиковавшиеся стихи. «Живительная сила природы, ход времени, любовь и сопричастность жизни – основные мотивы творчества уральского поэта», сообщает аннотация. Книгу представит редактор-составитель Евгений Черников, по совместительству – директор библиотеки.

Сборники Юрия Каплунова и других поэтов из Каменска-Уральского можно будет приобрести на импровизированной книжной ярмарке.

Начало встречи в 14 часов. Вход свободный.